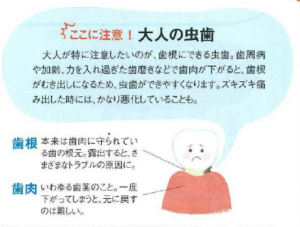

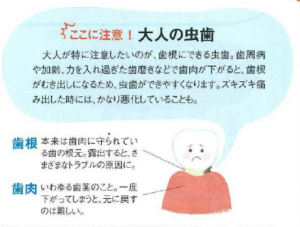

増えています 大人の虫歯

子どもに多いイメージのある虫歯ですが、近頃は子どもの虫歯は減っていて、反対に大人の虫歯が増えていることをご存知ですか。近年、口腔ケアへの意識の高まりにより大人の残存歯の数が増えている一方、高齢になるほど虫歯をもつ人の割合が高いこともわかっています。また、40歳以上の約4割が虫歯により歯を失っているという報告も。

大人にとっても、虫歯予防は重要なのです。

参考文献: 全国健康保険協会 京都支部 健康経営応援マガジン 夏のけんこうより

油断大敵! 熱中症にご用心

・熱中症の基本

熱中症とは、高温多湿な環境で長時間過ごすことにより、次第に体の水分や塩分のバランスが崩れ、体温調節機能がうまく働かなくなり、体に熱がこもってしまう状態になることです。

初夏や梅雨明けなど、体が暑さに慣れていないのに気温が急上昇するときは特に注意が必要です。高齢者や子どもなど、暑さを感じにくく調整できない人への注意も大切ですが、熱中症は、いつでも、どこでも、だれでも、条件次第で発症する危険性があることを忘れないでください。

・工夫して暑さ対策を

熱中症予防の基本は、暑さを避けることと、こまめに水分を補給することです。

外出時には、日傘や帽子を着用し、日陰の利用などで、直射日光を避けましょう。

室内では、扇風機や冷房などで室温を調節し、こまめな換気などで、熱をこもらせない対策も重要です。

通気性がよく、吸湿性・速乾性のある服装で過ごし、熱っぽいと感じた時には、保冷剤や氷、冷たいタオルなどで体を冷やし、体に熱を貯めないこともポイントです。

参考URL:https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g5/cat510/h30/300701001/

【飲酒】 お酒と上手に付き合おう

●お酒も適量ならば「百薬の長」

古くから「酒は百薬の長」などといわれるように、お酒には血管を広げて血液の流れをよくする作用や、善玉コレステロール(HDL-コレステロール)を増やす作用など、さまざまな効用があり、適量のお酒は動脈硬化の予防にも役立つともいわれています。

ただし、これらはあくまでも適量と適切な飲み方を守った場合に限られます。 |

●飲みすぎは「万病のもと」

過度の飲酒はさまざまな生活習慣病の原因となります。その代表ともいえるのがアルコール性肝障害です。お酒からとったアルコールは肝臓で分解・代謝されます。過度の飲酒を長年続けていると、やがてアルコール性肝炎が起こり、さらに肝硬変や肝がんへと進行することがあります。

また、多量の飲酒は中性脂肪の増加や高血圧、糖尿病、膵炎(すいえん)、狭心症や心筋梗塞などの心疾患、脳出血や脳梗塞などの脳血管疾患などの原因にもなり、飲みすぎは「万病のもと」となります。 |

参考URL:https://merumaga.kyoukaikenpo.or.jp/r/c.do?SQ_1rX_3D_yky

健診結果で要精密検査・要治療の方は、早期の受診を!

早期に受診すれば、適切な治療と生活習慣の改善により、重症化を予防することにつながります。

健診結果で「要精密検査」「要治療」と判定されたときは、すみやかにかかりつけ医や身近な医療機関を受診しましょう。

詳しくは協会けんぽHPで↓↓↓

https://merumaga.kyoukaikenpo.or.jp/r/c.do?S7_1rX_3B_yky

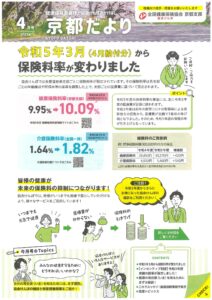

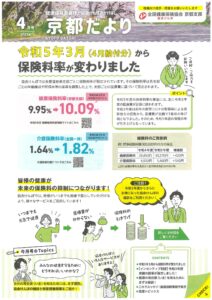

京都協会けんぽ保険料率が変わりました。

皆様の健康が未来の保険料の抑制につながります!

弊社を含め、皆様と連携をして未来のコスト削減のために健康経営を推し進めていきたいと思います。

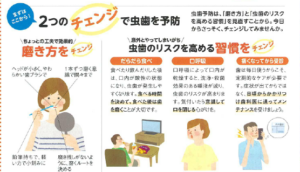

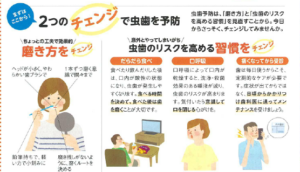

【歯の健康】 全身の健康は歯の健康から

肥満や生活習慣病の予防のためには、いろんな食べ物をバランスよく食べることが重要です。そして、なんでもよく噛んで食べるためには、健康な歯が欠かせません。自分の歯で何でも噛めるということは、食生活を豊かにすると同時に、健康の維持・増進、病気の予防にもつながるのです。

日本では、「80歳になっても自分の歯を20本以上保つこと」だけではなく、「60歳で自分の歯を24本以上保つこと」「40歳で自分の歯をすべて保つこと」も提唱されています。

歳をとって歯が抜けるのは老化現象の1つだと思われがちですが、歯周病を正しく予防・治療すれば、いくつになっても自分の歯を保つことが可能です。まずは、ブラッシングや生活習慣を確認してみましょう。 |

〈歯を健康に保つコツ〉

- 栄養バランスのとれた規則正しい食事を心がける

- 何でもよく噛んで食べる

- 食後20分以内に歯を磨く

- 歯科で定期的に歯石を除去する

- 虫歯を放置せずに治療する

参考URL:https://merumaga.kyoukaikenpo.or.jp/r/c.do?QK_1rX_3x_yky

【睡眠】 眠りの質を高めよう!

●眠りで大切なのは量より質

質の高い眠りを得るためには、規則正しい生活を心がけることが何よりも大切です。

私たちの体の中には生命活動を営むための「体内時計」があり、朝になって光を浴びると体内時計がリセットされて、1日24時間のリズムに合わせてくれるようになっています。この体内時計のリズムに合わせて規則正しい生活をしていれば、夜になると自然と睡眠の準備が整って質の高い眠りが得られます。

また、夜型の生活が定着しているという人は、朝、目覚める時間を決めて、目覚めたら朝日の光を浴びるようにして、体内時計をリセットしましょう。 |

●質の高い眠りは規則正しい生活から

|

質の高い眠りを得るためには、規則正しい生活を心がけることが何よりも大切です。

私たちの体の中には生命活動を営むための「体内時計」があり、朝になって光を浴びると体内時計がリセットされて、1日24時間のリズムに合わせてくれるようになっています。この体内時計のリズムに合わせて規則正しい生活をしていれば、夜になると自然と睡眠の準備が整って質の高い眠りが得られます。

また、夜型の生活が定着しているという人は、朝、目覚める時間を決めて、目覚めたら朝日の光を浴びるようにして、体内時計をリセットしましょう。

|

■快眠を誘う生活習慣のポイント

- 1日3食の食事を規則正しくとる

- 寝る時間と起きる時間を毎日一定にする

- 朝、目覚めたらカーテンを開けて自然光を浴びる

- 就寝3時間くらい前に適度な運動を習慣にする

- 入浴は就寝2~3時間前に

- 就寝前はコーヒーや緑茶などのカフェインを含む飲食物は控える

- 就寝前はPC、タブレット端末、スマートフォンなどの画面を長時間見ない

参考URL:【睡眠】 眠りの質を高めよう! | 健康サポート | 全国健康保険協会 (kyoukaikenpo.or.jp)

京都の冬の食習慣

今日は冬至ですね。

京都の冬の食習慣をご紹介します 🙂

冬至に「ん」の付くものを食べるのは、運を呼び込むためと言われており、京都では「ん」が2つ付くものを7種類食べるという習わしがあります。縁起かつぎだけでなく、栄養のある物を食べて寒い冬を乗りきるための知恵でもあります。

「運」の音を「んん」と捉え、「ん」が2つ付くものを食べるようになったと考えられています

冬の食生活の知恵

京都は盆地のため寒暖の差が激しく、秋が過ぎるとすぐに気温が下がり冬を迎えます。そこで、昔から風邪をひいたり体調を崩したりしないようにと食生活が工夫されてきました。京都産の良質で栄養価の高い野菜を食べるという知恵がそのひとつで、煮炊きした大根が振る舞われる「大根焚き」や「かぼちゃ供養」が、師走の慣例行事として残っています。これは栄養学の観点からも理にかなっており、例えば大根にはビタミンAとCが豊富に含まれ、冬のビタミン不足を補う野菜のひとつとして重宝されてきました。

受け継がれてきた食習慣

一方で、昔からの伝承に基づく、食に関する習慣も冬には多く見られます。冬至に「ん」が2つ付くものを7種類食べる習わしがあり、これは運を呼び込むためと言われています。諸病退散のご利益があるという、なんきん(かぼちゃ)やにんじん、れんこんなどがその中に含まれています。また、1月には栄養が豊富な七草粥や小豆粥を食べる習慣もあります。京都では、こうした食材が冬の食卓で親しまれています。

参考URL:https://www.okeihan.net/navi/kyoto_tsu/tsu201512.php

11~2月がピークに!ノロウイルスの食中毒

食中毒というと、夏場に多く発生する病原性大腸菌やサルモネラ菌などによる「細菌性食中毒」をイメージするかもしれませんが、冬場も夏場と同じように注意が必要です。

冬場に多く発生するものは「ウイルス性食中毒」です。代表的なものがノロウイルスで、年間を通してみると食中毒にかかった患者数が最も多いのがノロウイルスによるものです。

また、ノロウイルスによる食中毒はウイルス感染という特性から、発端は食中毒であったとしても感染する力が極めて強く、学校や病院等で発生した集団感染の大半は誰かがまずノロウイルスに感染し、ヒトからヒトへ感染して広がっていきます。大規模になりやすいので、発生した場合は適切な対処をして感染拡大を防ぐことが大切です。

💡 ウイルス性食中毒は、物を介して感染が拡がる

ノロウイルスの主な原因食品は牡蠣、アサリ、シジミなどの二枚貝ですが、ウイルス性食中毒の感染は食品からだけでなく、ヒトや食器などからも経由して拡がります。少量でもウイルスが体内に入ると腸内で増殖して、吐き気やおう吐、下痢、腹痛などを引き起こします。幼児や高齢者、病気治療中の人は、症状が重くなる場合もあります。

症状が出たら脱水症状を防ぐために十分な水分と栄養を補給しましょう。

また、医療機関を受診する際は、感染拡大を防ぐために事前に電話を入れ、医療機関の指示に従って受診するようにしましょう。

💡 日常生活で気をつけるポイント

- 帰宅直後、調理の前後、食事の前、トイレの後などこまめに石けんを使って、指の間、爪の内側までていねいに手洗いをしましょう。

- 魚介類を調理するときなど、「生食用」と表示のないものは中心部分を1分間85度以上で加熱しましょう。

- まな板やふきんなど台所の調理器具は水で薄めた家庭用塩素系漂白剤で消毒しましょう。その際、表示されている使用方法を確認しましょう。

- 体調不良になるとウイルスに対する抵抗力が低下するので、普段から適度な運動を行い、栄養や睡眠などを十分にとって体調を管理しましょう。

💡 食生活で食中毒を予防しよう

- 多品目の食品を、1日3回の食事でバランスよく食べましょう。

- ヨーグルト、オリゴ糖など、腸内の善玉乳酸菌を増やす食品を積極的にとり、腸内環境を整えましょう。

- 抗菌作用のある、におい成分が強い野菜、ハーブ、薬味などを上手に利用しましょう。

- タマネギ、梅干しなどの殺菌、解毒作用のある食品をとりましょう。

参考URL:11月 冬の食中毒 | 健康サポート | 全国健康保険協会 (kyoukaikenpo.or.jp)

協会けんぽ京都支部からのご案内です。

現在11月30日まできょうとウォーキングキャンペーンが開催されています。

弊社でも事業所対抗戦を行っております 😈

アプリをダウンロードしてぜひご参加ください。